本文

第1回高槻市景観賞入選作品

第1回高槻市景観賞入選作品

(1)横山家住宅(横山医院)

江戸中後期の郷宿遺構で、左の主屋は約300年前、右の隠居棟は明治初期に建築された

建物と道路が醸しだす趣のある風情

ろうそくの灯りで建物を照らす

所在地

城北町1丁目

推薦者のコメント

江戸中後期の郷宿遺構。明治25年に板垣退助伯が宿す。主屋、隠居棟、蔵、納屋、塀付門の5件が、国の登録有形文化財になっている。高槻城下町の歴史を今に伝える貴重な歴史文化資源であり、景観的にも重要である。

(2)郡家住宅

現存する数少ない武家屋敷の一つで、長い塀と立派な門構えがさすがの風格

長屋付の腕木門

旧城郭内の出丸であった場所に建つ

所在地

野見町

推薦者のコメント

かつての出丸に残る武家屋敷。長屋付の腕木門と塀が囲う。宅地化された中にひっそりと残る、これぞ城下町であったことの生きた証。高槻城下町の歴史を今に伝える貴重な歴史文化資源であり、景観的にも重要である。

(3)竹田家住宅

厨子二階、虫籠窓、出格子、深い通庇など、町家の基本的なデザインが生きている

一部白く塗られた横長丸形の虫籠窓

左手の隣家は同じ大工の手による

所在地

京口町

推薦者のコメント

馬町に残る端正な町家。およそ築110年だが、古い町家形式を残す。隣家と同じ大工の手によるが、2階の階高や壁面、格子など、建築様式が異なり興味深い。高槻城下町の歴史を今に伝える貴重な歴史文化資源であり、景観的にも重要である。

(4)藪家住宅

腕木門を中央に配し、重厚感ある複雑な構成の建物で、窓庇や鎧張りの腰壁などが印象的

現存する数少ない卯建(うだつ)

かまどや囲炉裏の煙をにがす煙出し

所在地

大手町

推薦者のコメント

配置、平面、外観など、高槻でいちばん表情豊かな町家。真ん中に腕木門を持ち、背後、H型平面の主屋へとつながる。屋根形状だけを見ても、様々。今も煙出しを持つ町家は稀少。高槻城下町の歴史を今に伝える貴重な歴史文化資源であり、景観的にも重要である。

(5)三宅家住宅

簡素で軽やかな意匠の高槻城下町らしい町家で、白壁に腰板、クロマツの対比が美しい

保護樹木に指定されているクロマツ

通りに面した室外機の目隠しに工夫

所在地

上本町

推薦者のコメント

門冠りの松が見事な江戸後期の町家で、城下町の風情を今に伝える。意匠的には簡素で力強さがあり、高槻城下町らしさを感じる。クロマツは市の保護樹木。家の方もそれに劣らない魅力。高槻城下町の歴史を今に伝える貴重な歴史文化資源であり、景観的にも重要である。

(6)久保家住宅

元脇本陣の建物で、甍の連なり、黒い窓枠や腕木と白壁との対比が美しい

黒塗り、横長丸形の虫籠窓

現存する数少ない卯建(うだつ)

所在地

芥川町2丁目

推薦者のコメント

幕末七卿落ちゆかりの脇本陣。高槻を代表する町家の一軒。切妻屋根を雁行させ、土塀や別棟との甍の連なりが美しい。各部意匠も粋を凝らして端整。土下座場は台形平面。街道や宿場の面影を伝えてくれる生きた町家たちは重要で、景観的にも本来のまちの姿を後世に伝えるうえで貴重である。

(7)平野屋町家

厨子二階、虫籠窓、格子戸、駒寄など、町家の諸要素が残されている

右袖や上部も一緒に開放できる大戸

隣の鉄骨造町家との調和が美しい

所在地

芥川町3丁目

推薦者のコメント

宿場町中ほど、街道北面に建つ。昔は油屋だったと聞く。町家の諸要素をよく残しており、現在の宿場町における町家の典型とも思える。隣の鉄骨造町家との対比と調和が美しい。街道や宿場の面影を伝えてくれる生きた町家たちは重要で、景観的にも本来のまちの姿を後世に伝えるうえで貴重である。

(8)田淵家住宅

鉄骨造でありながら、付柱や付鴨居、腰壁板張り、木格子など、町家の装い

跳ね上げ式の扉をおろすと全て格子

隣の町家との調和が美しい

所在地

芥川町3丁目

推薦者のコメント

実は、鉄骨造である。建て替えに際して、街道の歴史と景観に配慮して、意図的に町家の要素を取り入れたという。建て替えても町家という好例。街道や宿場の面影を伝えてくれる生きた町家たちは重要で、景観的にも本来のまちの姿を後世に伝えるうえで貴重である。

設計者

(有)ぷらにんぐあーと設計事務所

施工者

河村建設(株)

(9)坂田家住宅

左から、年貢収納者等や家族、商人、武士役人らの身分によって分けられた3つの出入口

矩形の虫籠窓と繊細な格子戸の意匠

石垣と緑が印象的な坂道の眺め

所在地

富田町4丁目

推薦者のコメント

鬼瓦に235年の記録を留めている。特徴は、当時の身分により出入口が3か所あること。武士役人らの専用口、商人などの出入口、年貢収納者等や家族の通路と分かれる。商人などの出入口からは、全部屋が見通せる。台地独特の地形に合わせた建て方が魅力の一つ。「跡坂」と呼ばれる坂道や石垣と一緒に評価して欲しい。富田は独特な地形と豊かな歴史をもつまちであり、町家や蔵もまちの個性的な景観の大きな要素となっている。

(10)辻田家住宅

黒壁と漆喰の対比が印象的で、屋根の大きさや軒の深さなど全体的に重量感がある

白く塗りこまれた矩形の虫籠窓

手入れの行き届いた出入口の緑

所在地

富田町6丁目

推薦者のコメント

市場通りの風情を今に伝える町家。きわめて精緻で独特な意匠構成を持つ。富田は独特な地形と豊かな歴史をもつまちであり、町家や蔵もまちの個性的な景観の大きな要素となっている。

(11)壽酒造

主屋の板張りのしつらえと豊かな植栽がまちなみに潤いをもたらしている

中央が横長丸形の意匠の虫籠窓

蔵のある風景

所在地

富田町3丁目

推薦者のコメント

江戸時代の初期は富田には造り酒屋が24軒もあって隆盛を極めていました。現在は2軒の酒蔵が往時を偲ばせています。今や富田の原風景となっていて地域の景観として外すわけにはいきません。富田は独特な地形と豊かな歴史をもつまちであり、町家や蔵もまちの個性的な景観の大きな要素となっている。

(12)清鶴酒造

黒壁と焼杉、横長丸形の虫籠窓、繊細な格子の意匠などが印象的な光景

富田石井と当主の名前が刻まれた瓦

酒造のロゴになっている3つの蔵

所在地

富田町6丁目

推薦者のコメント

江戸時代の初期は富田には造り酒屋が24軒もあって隆盛を極めていました。現在は2軒の酒蔵が往時を偲ばせています。今や富田の原風景となっていて地域の景観として外すわけにはいきません。清鶴酒造を象徴する3つ並びの蔵は木造で、現役の蔵としては数少ないものとなっている。富田は独特な地形と豊かな歴史をもつまちであり、町家や蔵もまちの個性的な景観の大きな要素となっている。

(13)山口医院

樹木の影が映り込む建物の白い壁、緑豊かな北摂の山並み、青空のコントラストが美しい

ルーバーの調整で表情をかえる中庭

閑静な住宅地に行燈のように灯る

所在地

日吉台七番町

推薦者のコメント

閑静な住宅地における医院計画である。来院者と周辺住居のプライバシーを考慮し、外部には大きな開口部を設けず、中庭を可動式ルーバーで囲い診察時間に合わせ調整することで互いの視線が合わないようになっている。また道路側は塀のかわりに緑化した緩衝地帯とすることで近隣の植込みから背景の山に連なり、2階をずらして重ねることで周辺から見える空の面積も増やしている。街並みに合わせたシンプルな看板は夕刻には行燈のように照らし出され建物の白い壁に樹木の影が映り込み日中とはまた違った景観となる。

設計者

エス・バイ・エル(株) ※現 (株)ヤマダホームズ

施工者

エス・バイ・エル(株) ※現 (株)ヤマダホームズ

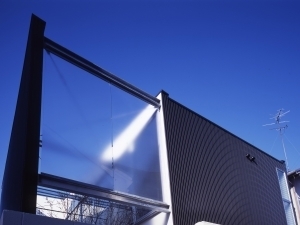

(14)石河診療所

まちなみに独特の存在感をもたらしている曲面の壁

曲面の壁に包まれた内部に続く入口

きれいなコンクリートの仕上げ

所在地

上土室5丁目

推薦者のコメント

安藤忠雄建築研究所が手掛けた医院建築。交差点に面してそびえる曲面の壁がまちなみに独特の存在感をもたらしており、半円状の内部に興味を惹かれる。コンクリート打放しの壁が、今もきれいに維持されている。

設計者

安藤忠雄建築研究所

(15)スマイルプランさくら歯科クリニック

大切にされてきた桜の木を活かし、歯科を身近に感じていただける開放的なデザインに

ガラス張りで、明るく開放的な外観

ライトアップで街並みにあかるさ

所在地

北園町

推薦者のコメント

ガラス張りの建物で、街並みにあかるさをもたらしている。桜の木など小さいながら緑地が効果的に配置されていると思う。

設計者

福冨涼建築研究所

施工者

(株)丸井地所

(16)十月桜の家

エキスパンドメタルで防犯性を高めつつ、中庭を透過させ、街並みに奥行きを与えている

十月桜は裏の道を歩く人も楽しめる

扉開けるとシンボルツリーの十月桜

所在地

宮田町1丁目

推薦者のコメント

周辺道路に対して圧迫感を与えないよう建物の高さを抑え、中庭はポリカーボネイトにより囲まれプライバシーを保ちながら、シンボルツリーの桜が道行く人にも楽しめるようにしています。2項道路に面して中庭を透けさせることで、街並みに奥行きを与えています。

設計者

(株)Horibe Associates

施工者

橋本工務店

(17)ホワイトローズイングリッシュスクール

建物の特徴である半円の開口部が、城跡公園の緑を取り込む

建物を透過させて圧迫感を低減

壁面に看板を設置せず街並みと調和

所在地

城内町

推薦者のコメント

建物の特徴である半円の開口部は、天守閣跡地へ軸線を向け、今は公園として整備されているその場所の緑を取込みます。このデザインは、その場所の歴史や文化、土地の記憶を建築に写し込み、過去の偉人達が築き上げた歴史を背景とし学びを得ることを意図しています。高槻の地からグローバル社会へと羽ばたいてほしいという願いを形にしています。また、敷地内をドライブスルーできる構造とすることで道路上の車両停滞0を実現し、景観だけでなくプラン的にも街並みデザインへ積極的に参加しています。

設計者

(株)Horibe Associates

施工者

小阪工務店

(18)シェアアトリエ福寿舎

町家のリノベーションにより、城下町の風情を残しながら様々な人が活用

昔使われていた紅色を各所に残す

建物と道路が醸しだす趣のある風情

所在地

城北町1丁目

推薦者のコメント

明治31年築の町家をリノベーション。デザインコンセプトはもともと備わる古き良き伝統、技、工法などを残しつつ今の時代のいいところを取り入れ、多くの人に長く好まれるような建物にと思い設計しました。作業が進むにつれ、この建物に教えてもらうこと、入った職人さんに教えてもらうこと、色々な人々から学ぶことが多くあり、その都度変更しました。特に、この建物にかかわった職人さんの技、昔からの知恵、熱い気持ちの入ったところはずっと長い間色々な人に知って欲しかったので、この建物に昔使われていた紅色を各所にわかるように残しました。これからもこの建物はどんどん深みを増していき、街道のシンボルとなるよう、そんな思いで設計に取り組みました。

設計者

ミックスラボ ※リノベーション

施工者

清水工務店 ※リノベーション

(19)学校法人成城学園 日吉幼稚園

小高い丘の上に立ち、坂を登っていくと頭上にコの字にかかる園舎が見える

擁壁を雛壇状に分節して植樹

ライトアップでほのかに坂を照らす

所在地

日吉台六番町

推薦者のコメント

今回新園舎を作り、既存の一部を改修しました。最終的に園をどうしていくのかという計画を約三年かけて作ってきました。設計するときは最初に地形を見るのですが、この園で私たちが一番驚いたのは丘の上に建っていることでした。この街には大きな施設が全くなく住宅だけが建っています。そこでアプローチでは、車社会の中で斜面を生かすにはどのようにすればよいかを考えました。坂を登っていくと頭上にコの字に曲がった園舎が見えてきて、ここをくぐり抜けた先に何があるんだろう、という、わくわくした思いを持てるようにしたかったのです。擁壁を直して緑を配置し、歩く人が気持ちよく感じるような道を周囲に提供することを最初に考えました。外部の計画では園を通して街づくりをすることで、地域の人にも、できてよかったねと言ってもらえるような園を目指したのです。(竣工記念誌「つながる保育 かがやく笑顔」より抜粋して出典)

設計者

無有建築工房

施工者

藤木工務店

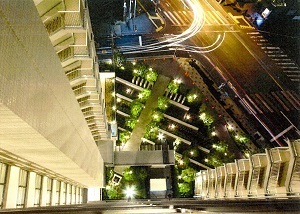

(20)レ・ジェイド高槻

地域に潤いを与える開かれた緑空間で、低木やベンチ等を用い、ストライプ状にデザイン

都会の喧騒を忘れさせる緑空間

植栽の緑が映える落ち着いた色調

所在地

城西町

推薦者のコメント

地域の方にも愛される都市空間の形成を目指し、近隣住民の方々と意見交換を重ね、この場所に必要な外部空間の在り方を模索し創り上げた。その結果、「地域に潤いを与える開かれた緑空間の創出」と「安全な歩行者空間の形成」の双方を両立する分譲マンションの外部空間を形成が可能となった。「地域に潤いを与える開かれた緑空間の創出」について、大規模な緑を交差部分に設け、待ち行く人々に潤いを与えるオアシスとして、都市の良好な景観形成に寄与している。「安全な歩行者空間の形成」について、元々接道する歩道が狭く、敷地北西角の交差点は交通事故が多発するポイントでもあった。接道する歩道に沿って敷地内に歩道状空地を形成し、既存の歩道部分を自転車が通行し、歩行者が自然と歩道状空地を通行し安全が確保されるものとなった。

事業主

(株)日本エスコン

設計者

(株)TOKI設計

施工者

スナダ建設(株)

(21)清蓮寺

1584年に再建されたと伝わる浄土宗知恩院派のお寺(写真は東側入口で、左は地蔵堂)

山門

地蔵盆で灯篭が照らす幻想的な光景

所在地

富田町4丁目

推薦者のコメント

念仏堂が地震で崩壊したので、富田酒の蔵元で当時隆盛を極めた「紅粉屋」の祖、清水利重が寺として再興し、清水家の菩提寺とした。寺内には清水家一族で漢詩の入江若水の墓がある。寺内には100を超える地蔵さんが祀られ、8月24日には地蔵盆が開催され、町内にある地蔵めぐりの拠点となる。

(22)教行寺

1476年に創建されたと伝わる真宗大谷派のお寺(写真は鐘楼と山門)

山門

本堂

所在地

富田町6丁目

推薦者のコメント

蓮如上人が文明8年(1476)に細川晴元に土地の寄進を受け、後の教行寺となる「富田道場」を創設。明応7年(1498)蓮如の8男蓮芸が入り、北摂における布教の一大拠点として「道場」を中心に門徒によって「富田寺内町」を形成した。享禄・天文の乱で門徒の家は焼き払われたが、現在もその面影を残している。

(23)慶瑞寺

694年に創建されたと伝わる黄檗宗のお寺

山門

左手の本堂へと続く石畳

所在地

昭和台町2丁目

推薦者のコメント

持統天皇8年(694)に道昭和尚によって建立された古刹です。当時は景瑞寺と呼ばれていました。道昭和尚は遣唐使として中国に渡り、「玄奘三蔵」の教えを直接受けた高僧です。木造菩薩坐像が重要文化財の指定を受けています。寛政10年(1799)に発行された「摂津名所図会」で紹介されたところでもあります。

(24)普門寺

1390年に創建されたと伝わる臨済宗妙心寺派のお寺(写真左から山門、毘沙門堂)

隠元禅師作と伝わる石畳

重要文化財に指定されている方丈

所在地

富田町4丁目

推薦者のコメント

明徳元年(1390)に創建され、城郭の構えを整えて「普門寺城」と呼ばれていた永禄11年に足利義栄がここで室町幕府14代目の将軍の宣下を受け、富田に一時幕府があったのです。方丈は国の重要文化財・枯山水の庭は国の名勝に指定され、歴史的なまちの佇まいを醸しています。多くの方が訪れています。

(25)三輪神社

1600年代に再興されたと伝わり酒の神様を祀る社として信仰を集める(写真は南入口)

東側入口

末社の春日社

所在地

富田町4丁目

推薦者のコメント

もとは普門寺の鎮守で春日神社だったが、江戸初期に富田は24軒もの酒蔵があり、隆盛を極めていたので、大和の国大神神社から勧請したと伝わる。社殿と絵馬所、末社の春日社が高槻市の有形文化財に指定されています。現在は富田町の鎮守で町の景観としては無くてはならない所です。

(26)本照寺

1427年に創建されたと伝わる浄土真宗本願寺派のお寺(真は山門と石橋)

本堂

東門と本堂

所在地

富田町4丁目

推薦者のコメント

過去には国の天然記念物の「富寿栄之松」があり、お寺の象徴でもあったが枯死し、その面影として樹根が残されている。本寺は応永34年(1427)に蓮如さんの父存如さんによって創建されています。平成2年に本堂、平成17年に山門・東門・鐘楼が高槻市有形文化財に指定され、地域住民に親しまれています。

(27)原公民館

現存する貴重な木造建築の校舎と満開の桜

現在は自治会活動の拠点として利用

とんがり帽子の屋根の誇らしげな姿

所在地

大字原

推薦者のコメント

原公民館の建物は、昭和30年に清水小学校原分校が全面改築された時のもので、原分校の校舎として使用されていました。昭和47年4月1日に北清水小学校が開設されたが、校舎の建築が遅れ、昭和47年9月30日に北清水小学校の校舎が竣工したのに伴い廃校となった後、昭和48年に高槻市から原連合自治会の自治会活動の拠点として利用するために、無償譲渡され現在に至っています。現在、高槻市立の小学校はどこにも分校はなく現存する木造建築の校舎としても貴重な存在となっています。建築後63年を経過して今なお、当時の斬新な「とんがり帽子の屋根」の誇らしげな雄姿を維持しています。