本文

チームオレンジの輪を広げていきましょう!

1 チームオレンジとは?

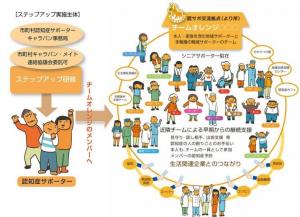

チームオレンジは、近隣の認知症サポーターがチームを組み、認知症の人や家族に対する生活面の早期からの支援等を行う取り組み。認知症の人もメンバーとして参加します。認知症サポーターが新たに力をふるう場として期待されています。

(チームオレンジとは (caravanmate.com)より一部抜粋)

(チームオレンジとは (caravanmate.com)より一部抜粋)

チームオレンジとは<外部リンク>

2 高槻市が目指すチームオレンジとは?

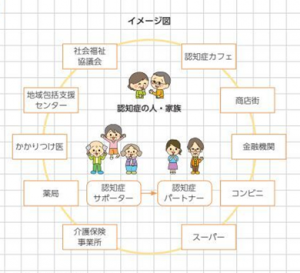

高槻市が目指すチームオレンジとは、認知症になっても安心して暮らし続けられる地域づくり活動と考えています。認知症に対する正しい知識を持った人と市や関係機関等が連携し、地域で暮らす認知症の方々を見守り、支援する仕組みのことです。

チームオレンジは、認知症になってからスタートするものではありません。認知症は、誰でもなる可能性のある病気です。誰もが自分事としてとらえていくことが大切です。

認知症の方もそうでない方もお互いの困りごとに気づき、寄り添っていける街を目指しています。

チームオレンジは、認知症になってからスタートするものではありません。認知症は、誰でもなる可能性のある病気です。誰もが自分事としてとらえていくことが大切です。

認知症の方もそうでない方もお互いの困りごとに気づき、寄り添っていける街を目指しています。

認知症のことを正しく理解する認知症サポーターを養成していくとともに、実際にボランティア活動するための講座(認知症パートナー養成講座)を受講した認知症パートナーを養成していきます。

また、地域生活にかかせない店舗・企業等にも認知症サポーターを拡充していきます(認知症パートナー店)。

街中にこのようなチームオレンジの輪(認知症理解・優しさの輪)が広がっていけば、認知症になっても今まで通りの日常を過ごしていくことが可能になっていくと考えています。

皆さんも是非チームオレンジの一員になりませんか?

また、地域生活にかかせない店舗・企業等にも認知症サポーターを拡充していきます(認知症パートナー店)。

街中にこのようなチームオレンジの輪(認知症理解・優しさの輪)が広がっていけば、認知症になっても今まで通りの日常を過ごしていくことが可能になっていくと考えています。

皆さんも是非チームオレンジの一員になりませんか?

3 チームオレンジの一員となるために

(1)認知症サポーター

(2)認知症パートナー

認知症サポーター養成講座を受講された方のうち、更に認知症パートナー養成講座を受講して、具体的にボランティア活動等を行う人のことです。

講座は、日程等が決まりましたら広報やホームページでお知らせします。

認知症サポーター養成講座を受講された方のうち、更に認知症パートナー養成講座を受講して、具体的にボランティア活動等を行う人のことです。

講座は、日程等が決まりましたら広報やホームページでお知らせします。

(3)認知症パートナー店

4 チームオレンジの活動内容の一例

以下のような活動内容がありますが、日常生活の中で無理せず、できる範囲のことで構いません。優しい気持ちそのものがチームオレンジの活動につながります。

(1)認知症の人の見守りや声かけ

さりげなく様子を見守り、状況に応じて優しく声をかけたり、必要であればサポートをお願いします。

(2)認知症で困っている人に対する情報提供

認知症に関することで悩んでいる方がいたら、相談先の情報提供をお願いします。

(1)認知症の人の見守りや声かけ

さりげなく様子を見守り、状況に応じて優しく声をかけたり、必要であればサポートをお願いします。

(2)認知症で困っている人に対する情報提供

認知症に関することで悩んでいる方がいたら、相談先の情報提供をお願いします。

(3)認知症関連の講座や講演会等への参加

認知症に関する学びを続けていくことも大切です。

(4)認知症カフェ等への参加

認知症カフェは、認知症の方もそうでない方も参加していただくことが可能です。

(5)一緒に外出等を楽しむ

一緒に買い物に行く、介護予防教室に参加する、一緒にお茶をするなど認知症の方と一緒に外出を楽しむことも大切です。

(6)日常生活のサポート等の支援

認知症の方が日常生活を送るうえで支援を必要としている場合、状況に応じてサポートがあると、住み慣れた地域で暮らし続けることができます。

認知症に関する学びを続けていくことも大切です。

(4)認知症カフェ等への参加

認知症カフェは、認知症の方もそうでない方も参加していただくことが可能です。

(5)一緒に外出等を楽しむ

一緒に買い物に行く、介護予防教室に参加する、一緒にお茶をするなど認知症の方と一緒に外出を楽しむことも大切です。

(6)日常生活のサポート等の支援

認知症の方が日常生活を送るうえで支援を必要としている場合、状況に応じてサポートがあると、住み慣れた地域で暮らし続けることができます。