本文

地震災害リスクと対策(リスク編)

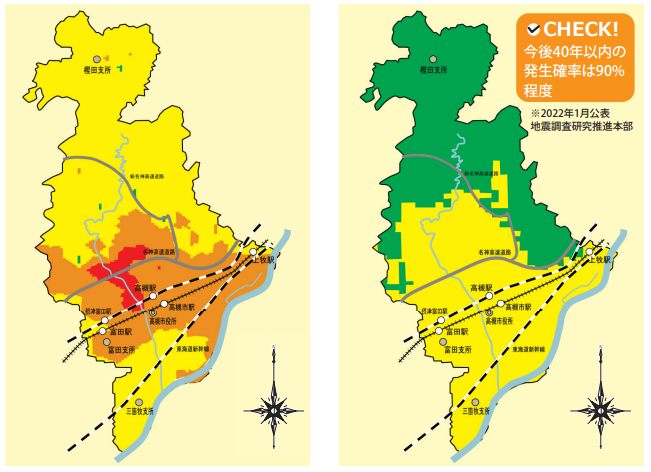

高槻市域で想定される大きな地震について

「内陸直下型地震」が起きた時、高槻市に大きな影響を与える断層が5つ(京都西山断層帯、有馬高槻断層帯、生駒断層帯、上町断層帯、中央構造線)あります。特に、高槻市を横断している「有馬高槻断層帯」が活動した場合に起きる「有馬高槻断層帯地震」は、最大震度7の大きな揺れが想定されています。

また、今後30年以内の発生確率が60%から90%程度以上(2025年1月1日時点)とされている「南海トラフ地震」は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境目のうち、南海トラフとよばれる部分で発生する「海溝型地震」です。高槻市では最大で震度6弱の揺れが発生すると想定されています。

なお、政府の地震調査研究推進本部より主要な活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧が随時公表されております。以下のリンク先から確認しましょう。

南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)について<外部リンク>

高槻市地震ハザードマップについては、以下のリンク先から確認しましょう。

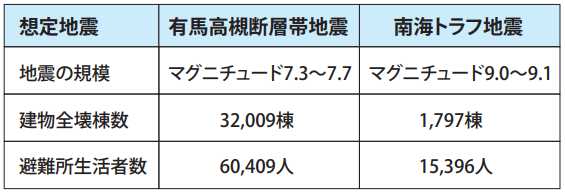

高槻市域の被害想定

高槻市域で「有馬高槻断層帯地震」が起こった場合、地震の規模はマグニチュード7.3から7.7と想定されています。また、この地震の影響による建物の全壊棟数は32,009棟、避難所生活者数は60,409人にのぼる被害が想定されています。

「南海トラフ地震」は海溝型地震ですが、地震の規模はマグニチュード9.0から9.1と想定されています。また、この地震の影響による建物の全壊棟数は1,797棟、避難所生活者数は15,396人と想定されています。

高槻市地域防災計画(令和6年2月修正)において高槻市域の被害の状況を示しておりますので、以下のリンク先から確認しましょう。

- 第2編 災害予防対策 (PDF:1.61MB)(71ページに一覧が記載されております)

マグニチュードと震度について

地震の規模をあらわす「マグニチュード」とは地震そのものの大きさをあらわし、「震度」は地震によるその場所の揺れの強さをあらわすものです。これは電球の明るさと周りの明るさとの関係によく似ています。電球の明るさをあらわす値がマグニチュード、電球から離れたある場所の明るさが震度に相当します。つまりマグニチュードが大きくても(電球が明るくても)震源から遠いところでは震度は小さく(暗く)なります。

地震の揺れについて(震度)

震度0・・・人は揺れを感じません。

震度1・・・屋内で静かにしている人の中には揺れをわずかに感じる人もいる程度です。

震度2・・・屋内で静かにしている人の多くが、揺れを感じます。

震度3・・・屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じます。

震度4・・・棚にある食器類が音を立てたり、座りの悪い置物が倒れたりしまうことがあります。

震度5弱・・大半の人は恐怖を覚え、物につかまりたいと感じます。

震度5強・・物につかまらないと歩くことが難しくなります。

震度6弱・・建物にも影響が広がり、壁タイルや窓ガラスが壊れドアが開かなくなることがあります。

震度6強・・固定していない家具のほとんどが移動し、家具などの多くの物が倒れます。

震度7・・・耐震性の高い建物でも傾いたり大きく壊れるなど、甚大な被害となる恐れがあります。

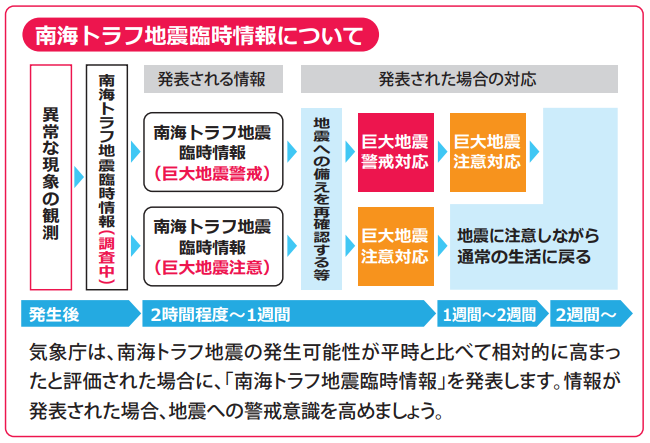

南海トラフ地震臨時情報について

気象庁は、南海トラフ地震の発生可能性が平時と比べて相対的に高まったと評価された場合に、「南海トラフ地震臨時情報」を発表しますので、市民の皆様は地震への警戒意識を高めましょう。

南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表された場合は、個々の状況に応じて避難等の防災対応を準備・開始し、今後の情報に注意してください。また、地震発生から最短2時間後に観測された異常な現象の調査結果が発表されます。政府から「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」のいづれかが発表されますので、それぞれの内容に応じた防災対応をとってください。

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表された場合は、市民の皆様は発表後から1週間は警戒措置をとり、日頃からの地震への備えの再確認に加え、地震が発生したらすぐに避難できる準備をする必要があります。1週間後からは警戒措置を解除し、さらに1週間、地震への注意措置をとりつつ、日頃からの地震への備えの再確認をしましょう。2週間後からは、地震の発生に注意しながら通常の生活を送りましょう(ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけでないことに留意)。

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された場合は、市民の皆様は発表後から1週間は注意措置をとり、日頃からの地震への備えの再確認をしましょう。1週間後からは、地震の発生に注意しながら通常の生活を送りましょう(ただし、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけでないことに留意)。

南海トラフ地震臨時情報(調査終了)が発表された場合は、地震の発生に注意しながら通常の生活を行いましょう。ただし、大規模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意しておきましょう。

なお、気象庁にて公表している南海トラフ情報を、以下のリンク先から確認しましょう。

南海トラフ地震について<外部リンク>

南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件<外部リンク>

リーフレット「南海トラフ地震 -その時の備え-」<外部リンク>