本文

高槻市上下水道耐震化計画・高槻市下水道総合地震対策計画

地震により下水道の機能が損なわれると、各家庭のトイレが使用できないなど、公衆衛生上の問題や雨水が流せなくなるなることで浸水被害が発生しやすくなるなど、市民の生命・財産に係わる事態が生じる恐れがあります。

そのため大きな地震が発生しても、ライフラインとしての機能を確保するため、防災拠点や避難所および救護拠点病院等に接続された管きょをはじめ、災害発生時における緊急輸送活動を円滑に行うための緊急交通路等に布設されている管きょなどを”重要な幹線等”に位置付けて下水道施設の地震対策事業に取り組んできました。

平成30年6月18日には、マグニチュード6.1の大阪北部地震が発生し、本市を含む5市区で震度6弱を観測しましたが、幸いにも下水道施設に大きな被害はなかったものの、今後予測される大規模地震に対して引き続き対策が必要です。

高槻市上下水道耐震化計画

令和6年1月に発生した能登半島地震では上下水道の施設に甚大な被害が発生し、復旧についても長期化する結果となりました。このため、災害時に水道と下水道の両方の機能を確保するため、避難所などの重要施設に接続する上下水道管を一体で計画的かつ重点的に耐震化することを目的として「高槻市上下水道耐震化計画」を上下水道共同で策定しました。

高槻市下水道総合地震対策計画

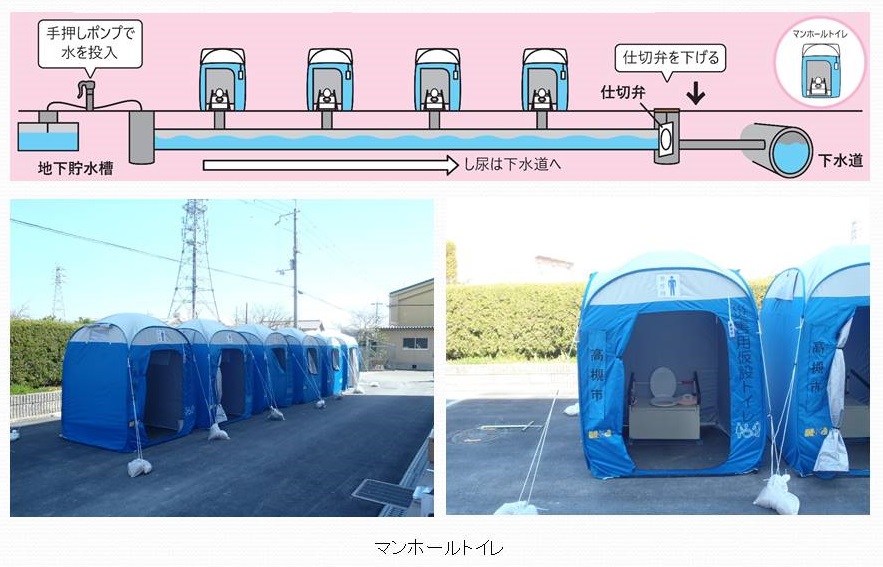

本市では、軌道や河川を横断する管きょや指定避難所、拠点病院、防災拠点等に接続する管きょの地震対策に加えて、指定避難所へのマンホールトイレの整備を追加した短期計画として、令和5年度に4期目となる「高槻市下水道総合地震対策計画」(~令和10年)を策定し、本計画に基づき、下水道施設の地震対策事業を推進しています。

当計画が終了する令和11年以降の下水道施設の耐震化事業は、「高槻市上下水道耐震化計画」に1本化されます。

高槻市下水道総合地震対策計画(令和6年2月更新) (PDF:477KB)

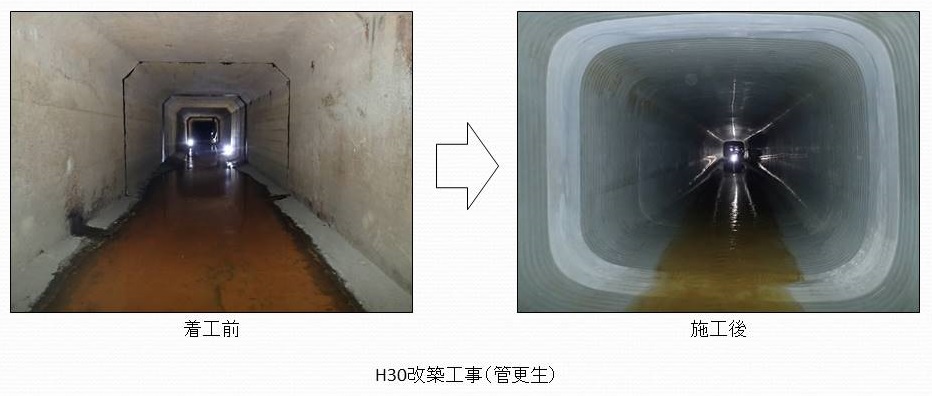

管更生

マンホールトイレ